ピラティスで骨盤底筋を鍛える!産後や更年期の尿漏れ改善と予防

ピラティスは女性の尿漏れ改善と予防に有効です。本記事では、女性の尿漏れの原因とその予防および対処法を自宅でできる簡単エクササイズを交えて解説しています。尿トラブルに悩むすべての女性の方の参考になれば幸いです。

- 公開日

- 更新日

Pilates Studio DEP 新潟店代表。PHI Pilates Comprehensive Instructor 、栄養コンシェルジュ2つ星、NASM-PES等の専門資格を保有。新潟県内の整形外科クリニックに勤務し、リハビリ科主任として整形外科疾患を中心に地域医療に貢献する。現在は、DEP新潟店を運営し、主に予防の観点から地域貢献に従事している。

Index

尿漏れの種類と原因、骨盤底筋との関係とは?

尿漏れなどの尿トラブルは多くの女性が抱えている悩みで、年齢とともに増加しています。尿漏れ(=尿失禁)にはいくつかの種類ありますが、以下に代表的な尿漏れを4つご紹介します。

腹圧性尿失禁

女性の尿漏れの約半分を占めるのが「腹圧性尿失禁」です。「腹圧性尿失禁」とは、くしゃみや咳が出たときなど、お腹に圧力がかかると尿漏れを起こしてしまう症状のことです。腹圧を調整する「骨盤底筋」や尿道を調整する「尿道括約筋」の筋力低下が主な原因です。

切迫性尿失禁

膀胱に尿がさほど溜まっていないにもかかわらず、我慢しきれないほどの尿意を感じて、尿漏れを起こしてしまう症状のことです。膀胱が勝手に収縮してしまう「過活動膀胱」が主な原因です。

溢流性尿失禁

尿意を感じてトイレに行ったものの尿の出が悪く、ダラダラと溢れるように出てしまう症状のことです。この症状がみられた場合には、尿路閉塞や膀胱機能不全といった原因が隠れている可能性があるため、医療機関の受診をおすすめします。

機能性尿失禁

膀胱や尿道などの泌尿器に問題がないのに尿漏れを起こしてしまう症状のことです。この症状がみられた場合には、脳梗塞などの脳血管障害や認知症といった原因が隠れている可能性があるため、医療機関の受診をおすすめします。

尿漏れの原因はさまざまですが、共通しているのは「骨盤底筋」の衰えがどれも共通で失禁に影響するということです。原因は様々であるため、症状に心当たりがあって心配な方は、まずは医療機関を受診し、リスクを除外した上で早めの骨盤底筋ケアをおすすめします。

骨盤底筋とは

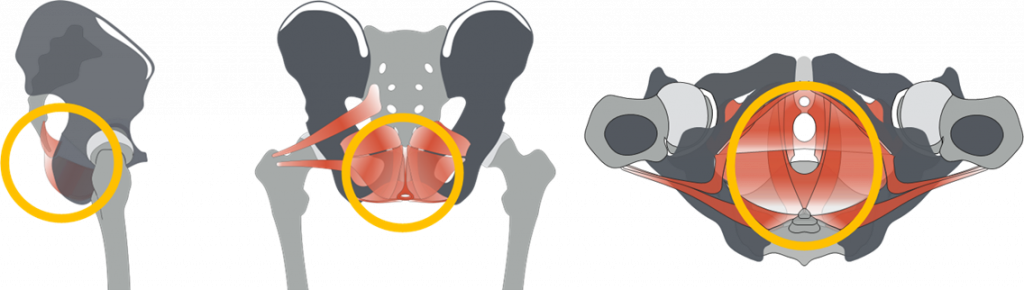

「骨盤底筋」とは、骨盤の底にある複数の筋肉の集まりの総称で「骨盤底筋群」とも呼ばれています。

役割として、骨盤の底をハンモックのように広がって膀胱や子宮、尿道、腸などの臓器が重力で下に落ちないように支えています。また、もう1つの重要な役割として、尿道を縮めたり緩めたりして排尿機能を調整します。つまり、骨盤底筋を鍛えることは尿漏れの改善や予防をする上で欠かせない選択肢です。

(左図:横から見た図 中図:後ろから見た図 右図:真下から見た図)

なぜ骨盤底筋は衰えてしまうのか?

加齢

人間の体には数多くの筋肉がありますが、特に女性の全身筋肉量は30歳頃をピークに減少し始めます【1】。骨盤底筋は、インナーマッスルと言われる重要な筋肉の一つであり、その他のインナーマッスルである横隔膜・腹横筋・多裂筋などと連動して身体の土台を支えています。つまり、全身の筋肉が落ちれば骨盤底筋の機能も低下するため、全身を同様にケアをしていないと加齢とともに衰えてきます。

運動不足や肥満

運動不足による筋力の衰えや肥満に伴う内臓脂肪の増加によって、臓器を下から支えている骨盤底筋にかかる負荷が増え、常に引き伸ばされる状態になります。引き伸ばされている状態が長く続くと筋肉は衰えてきます。

ホルモンバランスの乱れ

いわゆる更年期になると、女性ホルモンの1つである「エストロゲン」が減少します。「エストロゲン」には多くの作用がありますが、筋肉に弾力を持たせる役割も担っています。この役割が減少することで骨盤底筋をはじめとした、全身の筋肉が衰えてきます。

妊娠や出産

妊娠すると子宮が大きく膨らみ、周囲を圧迫することで「骨盤底筋」に負担がかかります。さらに出産時(特に自然分娩)は、産道を開く必要があるため、より一層、骨盤底筋が過剰に引き伸ばされ筋肉が緩んでしまいます。そのため、出産時に骨盤底筋が深刻なダメージを受けていたり、産後ケアが不十分な場合には、尿漏れなどに悩まされる可能性が高いため注意が必要です。

「尿漏れを改善したい」「尿漏れを予防したい」という方は、「骨盤底筋」を鍛えることは非常に重要です。

しかし、骨盤底筋はインナーマッスル(深層筋)の1つであり、通常の筋トレでは意識して鍛えることが難しい筋肉です。さらに、骨盤底筋だけを単独で使うことは難しく、周辺の筋肉と一緒に鍛えていく必要があります。

そこで、これらの骨盤底筋と全身を効果的に鍛える手段として「ピラティス」がおすすめです。

ピラティスとは

ピラティスとは、20世紀初頭にジョセフ・ヒューベルト・ピラティス氏(男性)によって考案されたエクササイズです。主に体幹コアのインナーマッスルを強化し、正しい身体の使い方を学ぶ中で、姿勢改善や体や骨盤周囲の引き締めを図れるトレーニングメソッドです。

ピラティスの効果と骨盤底筋との関係

姿勢改善

インナーマッスルを鍛えて姿勢を改善することで骨盤底筋にかかる負担を減らし、尿漏れを改善、予防するだけでなく、見た目の印象を大きく改善します。

筋肉の引き締め

骨盤底筋をはじめ、インナーマッスル(深層筋)を効率よく強化できるため、尿漏れを改善、予防するだけでなく、ウエストラインや太もも周りの引き締めなど、日常生活や産後で緩んでしまった体のボディメイクや産後ケアとしても効果的です。特にマシンを用いたピラティスは普段使いにくいインナーマッスルを強化しやすいためおすすめです。

マシンを用いたピラティスについては「マシンピラティスはこれで全てわかる!特徴と効果を徹底解説!」をご覧ください。

基礎代謝向上と体脂肪減少

ピラティスを長期的に行うことで基礎代謝向上と体脂肪減少を期待できます。体脂肪が減少することで骨盤底筋にかかる負担を減らし、尿漏れを改善、予防することができます。

ピラティスとダイエットとの関係については「ピラティスは体型にどう影響する?ダイエット効果と痩せる目安期間」をご覧ください。

ピラティスは上記以外にも、多くの効果があります。気になる方はこちらをご覧ください。

▶ピラティスが体型に及ぼす10の効果とは?スタイル改善の具体的期間

自宅でできる骨盤底筋ピラティス

以下に、自宅でもできる簡単エクササイズを2種類ご紹介します。

ショルダーブリッジ

①仰向けで膝を曲げて、足と膝の幅を拳1つ分とし、腰に手が1枚入る程度の隙間を作ります。

②骨盤を胸の方に傾けて、お腹と背中をお互いにくっつけるイメージでお腹を薄くします。

③そのポジションを保ったまま、お尻をすくいあげるように背骨を下から順番に持ち上げて、腰が丸まった状態を保ちつつ持ち上げます(必ず「反り腰にならない範囲で行う)。

④胸が開くところまで持ち上げれたら、今度は上の背骨から順番に床につけていき、最初のポジションに戻っていく動作を繰り返します。

[目安]

初心者の方は5~8回ほどを目安に繰り返しましょう。特に膝と足幅が変わらないように意識して行い、お腹を使いつつ、お尻全体や内ももを使っている感覚があれば理想的です。

※お腹を使うと言っても、グッと力を入れて行うわけではありません。力を入れすぎるとアウターマッスルが過剰に緊張して骨盤底筋の収縮が入りにくくなるため、お腹が出ないようにリラックスして行いましょう。

フットワーク

①骨盤の前に手を添えて三角形を作り、その三角形を正面と平行にします。

②踵同士をくっつけて「V字」を作ります。

③その状態をキープしたまま、膝のお皿と足先を同じ方向に曲げていきます。

④その後、太腿を外に捻るイメージで膝を伸ばしていきます。この動作を繰り返し行っていきます。

[目安]

各5~8回ほどを目安に繰り返しましょう。下腹部が引き上がりつつ、内ももとお尻を使っている感覚があれば理想的です。

[応用]

さらに意識できる方は、エクササイズの際に骨盤底から脳天方向に向かって引き上げる意識(床に置いたティッシュペーパーの中心を摘み上げるように吸い上げる意識)を持てると「骨盤底筋」をさらに効果的に鍛えることができますので、チャレンジしてみてください。

なお、「骨盤底筋」はエクササイズ中に使っている感覚が乏しく、鍛えることも専門的知識と確認技術がないと非常に難しいです。エクササイズを効果的に行いたい場合には、専門家に見てもらいながら行うと最も良いでしょう。ピラティススタジオDEPには女性インストラクターが多数在籍しており、全員が解剖学に精通しておりますのでお気軽にご相談ください。

産後の尿漏れやポッコリお腹についての原因と改善方法についてはこちらの動画で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

まとめ

尿漏れの改善や予防には「骨盤底筋」を鍛えることが必須です。ピラティスは「骨盤底筋」を鍛えられるだけでなく、姿勢改善や産後ケアとしても有用なトレーニング手段です。

人には話しにくい尿トラブルをピラティスでこっそり改善していきましょう。

なお、ピラティススタジオDEPでは、現在、キャンペーン中で初回体験レッスンを破格の金額で実施しており、効果を体感できなかった場合は全額返金保証となっております。興味があればお近くの店舗をぜひご活用ください。

※ありがたいことに沢山のご予約をいただいております。レッスン枠には限りがございますのでお早めにご連絡ください。

参考文献

【1】谷本 芳美ら.日本人筋肉量の加齢による特徴.日老医誌.2010,47,p.52―57.

Pilates Studio DEP 新潟店代表。PHI Pilates Comprehensive Instructor 、栄養コンシェルジュ2つ星、NASM-PES等の専門資格を保有。新潟県内の整形外科クリニックに勤務し、リハビリ科主任として整形外科疾患を中心に地域医療に貢献する。現在は、DEP新潟店を運営し、主に予防の観点から地域貢献に従事している。